OEM(受託製造)コラム

BLOG

2024年3月で移行期間終了。パッケージの食品添加物の表記ルールが変わりました。

「無添加」とパッケージに書かれている食品を目にした事が有ると思います。

「無添加」、「不使用」と書いてあると、「天然素材をつかっていて、なんだか安心して食べれるかも」と感じられる方もいらっしゃるかもしれせません。

ただし、添加物が一概に悪いものであると言い切ることは、実はできません。

そんな中、消費者庁より「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が2022年3月に策定されました。これは「無添加」や「不使用」と表記するルールを明確にし、表記方法を定義しています。

この記事では、「無添加」表記のガイドラインが策定された背景と、表記の対策について解説しています。

SUNAO製薬では健康食品・サプリメントの製造をお受けしております。製造だけでなく、パッケージや表記確認なども合わせて対応させていただいておりますので、製造をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

目次

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインが策定

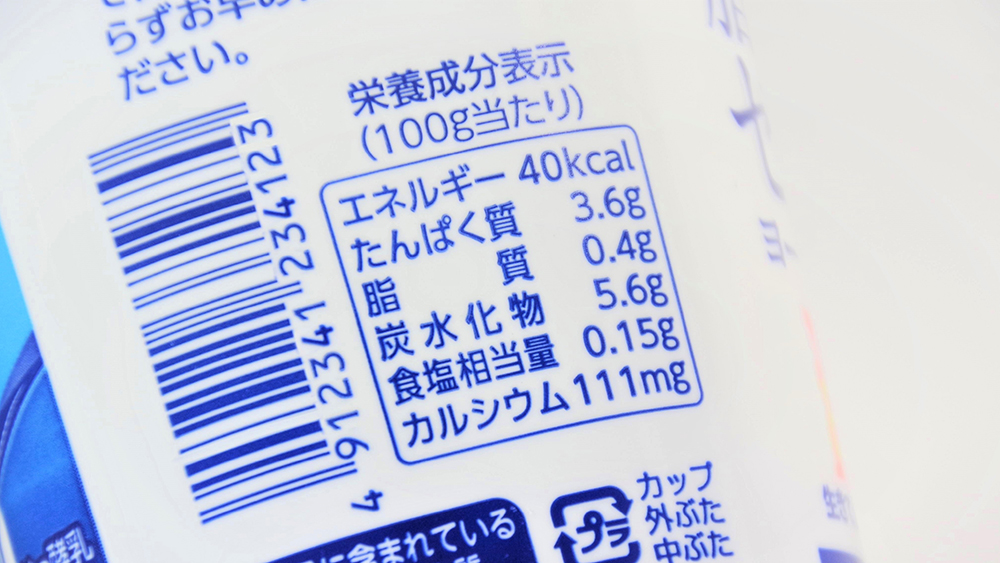

サプリメントは法律的には食品に分類され、食品表示法など食品の製造・販売に関する法律に従わなければなりません。

食品の不使用表示に関するガイドラインは、食品パッケージの表示のルールとして消費者庁により2022年に策定されました。

本ガイドラインは、食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を2 与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、食品添加物の不使用表示を一律に禁止するものではない。食品関連事業者等が、食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に用いることができるものである。

引用:食品添加物の不使用表示に関するガイドライン |消費者庁

ガイドラインでは、「食品に特定の添加物を使っていない場合に限り、そのことを表示することができる」とされており、消費者に対して正確な情報を伝える目的のために作られました。

なお、ガイドラインは2年間の経過措置期間が設定されておりましたが、2024(令和6)年4月1日製造分より対応が必須になりました。

表記が禁止されたわけではありません

誤解が無いように伝えさせていただければ、「無添加」「不使用」と表現できないわけではありません。

消費者に正しく伝わるように、「具体的に何を使用していないのか」を表記すれば使用することができます。

後述の「ガイドラインで禁止されている表記の例」を確認いただき、表記ができる範囲をご確認ください。

なぜ、無添加表記が禁止されたのか。

これまでの食品の無添加表示には、いくつか問題がありました。

例えば、無添加と書かれている商品でも、実際には添加物を使っている場合があり、消費者を混乱させたり、誤った情報に基づいた商品選びの誘発につながっています。

また、商品価値を高める表現の中で無添加表示を使うことが増え、逆に「添加物の入っている食品は危ない」と消費者に誤認させる可能性も生まれてきました。

そこで無添加表示のルールが変わり、代わりに特定の物質を明示するようガイドラインが策定されました。

食品添加物は沢山の種類があり、それぞれ役割が違います。 添加物を使用しない無添加商品を作る事も可能ですが、無添加であれば良いとは一概には言えず、商品によっては添加物を使用した方が良い場合もあります。 使う原料や形状の違いで使用すべき添加[…]

無添加表示の罰則はあるの?

猶予期間(2024年4月)以降にこれらの類型に当てはまる表示がされた食品を販売した場合、食品表示基準違反として罰金などを課される可能性があります。

対象にならないように、パッケージに表記する表現は、後述の例を参考にして対応しましょう。

ガイドラインで禁止されている表記の例

ガイドラインの中では、具体的な表示を10種類に分類して案内しています。

特に不使用・無添加のなどの明確な説明ができない表記方法は禁止されています。

ここではガイドラインで定義されている10の分類と、その禁止されている表示例をまとめています。

| 類型 | 内容 | 禁止されている表記の例 |

|---|---|---|

| 類型1 | 単なる「無添加」の表示 | 添加されていない対象を明示せず単に「無添加」とだけ表示をすること。 |

| 類型2 | 食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 | 「人工甘味料不使用」のように人工、合成、化学及び天然などの適切ではない言葉を使って無添加、不使用と表示すること。 |

| 類型3 | 食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 | 本来、商品に対して使用してはいけないと法律で定められている原料を不使用と表示するなど。 |

| 類型4 | 同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 | 賞味期限を伸ばすために保存料以外の食品添加物を使用した食品に、「保存料不使用」と表示すること。 |

| 類型5 | 同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 | アミノ酸が含まれる原材料を使用した商品に、添加物として調味料不使用と表示するなど。 |

| 類型6 | 健康、安全と関連付ける表示 | 「健康に良い」や「安全である」ことの理由として無添加や不使用と表示すること。 |

| 類型7 | 健康、安全以外と関連付ける表示 | 美味しいしさの理由として、不使用や無添加と表記すること。 商品の開封に触れずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示すること。 商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示すること。 |

| 類型8 | 食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 | 一般的に添加物が使用されていない商品に無添加・不使用と表示すること。 |

| 類型9 | 加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示 | 原材料の一部に保存料を使用しているのに、最終製品に「保存料不使用」と表示すること。 原材料の製造工程において食品添加物が使用されていないことが確認できないので、自社の製造工程に限って無添加と表記すること。 |

| 類型10 | 過度に強調された表示 | 多くの箇所に過剰に目立つ色で、〇〇を使用していない事を表示すること。 保存料、着色料以外の食品添加物を使用している食品に、大きく「無添加」と表示し、その側に小さく「保存料、着色料」と表示すること。 |

ただ、現実的に使用していない添加物をパッケージに列記すると、本来伝えたい情報が掲載できないなどの問題点も含んでいる状態です。

猶予期間は終了しました。

ガイドラインの適用には猶予期間が設けられていましたが、2024(令和6)年3月末までで猶予期間は終わりました。

ガイドラインの移行期間の記載には、以下のように書かれています。

なお、この期間に製造・販売等された加工食品が見直し前の表示で流通することはやむを得ないと考えるが、2年に満たない間においても、可能な限り速やかに見直しを行うことが望ましい。

引用:食品添加物の不使用表示に関するガイドライン |消費者庁

移行措置として猶予期間内に製造した商品は「無添加」や「不使用」と表記されても違反とは判断されませんでしたが、これから製造する商品は対象になるので、対応が必要です。

食品添加物の表記ルール変更のまとめ

禁止されている表示を確認し、これから製造する商品のパッケージは、ガイドラインに沿った対応をしましょう。

不使用表示のガイドラインの適用範囲は容器包装に限られていますが、ネットショッピングが普及した現代では、広告表記や販売ページなどの表現も消費者の検討に影響を与えてしまいます。

包装容器と販促表現が異なっている場合、消費者の混乱をまねくことは容易に想像できます。また、ガイドラインの適用範囲が今後拡大される可能性もないわけではありませんので、配慮しておくと良いでしょう。

包装容器に限らず、販促用の表現もガイドラインに対応した表現をし、消費者への誠実な対応を心がけると良いでしょう。

SUNAO製薬では、製造時の確認として薬機法への対応、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインへの確認を行っております。

これから健康食品、サプリメントの製造・販売をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。